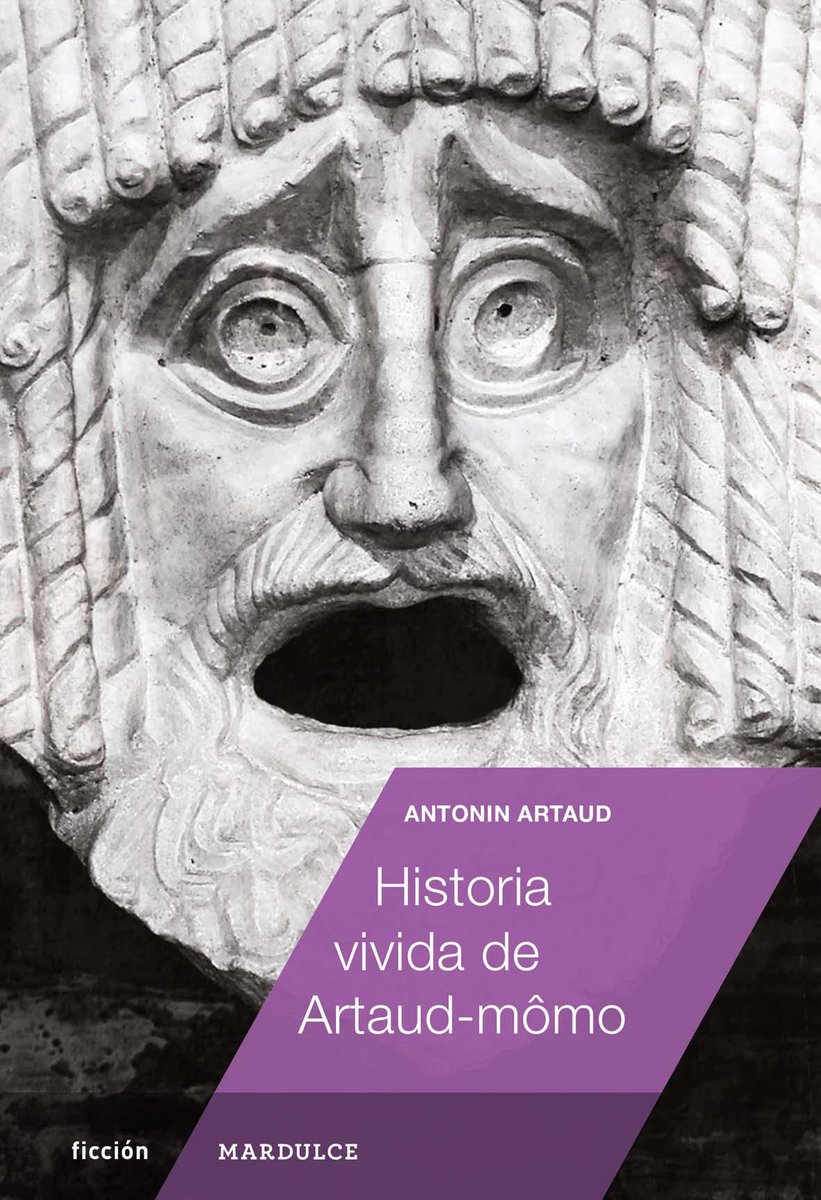

La última performance de Antonin Artaud

“Historia vivida de Artaud-mômo”, de reciente publicación en Argentina, reconstruye la presentación del poeta en un teatro de París, en enero de 1947.

Nos aturden los gritos de Artaud. Nos aturden más a nosotros, hoy, que los leemos en la inmunidad del silencio, de lo que aturdieron el 13 de enero de 1947 a la pequeña muchedumbre que se apiñó para verlo en el Vieux Colombier, el teatro de París que el poeta había elegido para su rentrée tras un prolongado ostracismo psiquiátrico.

Novecientos espectadores -doscientos de pie- en una sala caldeada que sin duda no los preveía (los libros de Artaud, publicados en tiradas muy reducidas, eran inhallables desde hacía tiempo): la mitad eran jóvenes fanáticos, surrealistas tardíos, colegas expectantes y solidarios; la otra mitad, carroñeros sobreexcitados, dispuestos a regocijarse con un atleta del sufrimiento cuyas presentaciones públicas, siempre memorables, bordeaban a menudo la autoinmolación o el escándalo. Gide estaba sentado en primera fila (”Allí, Artaud, ¡la tiene frente a usted!”, le sopló cuando el poeta, en uno de los tantos accidentes de una sesión inolvidable, buscaba una hoja entre las muchas que había preparado para la ocasión y que nunca leyó); André Breton, que no había reservado lugar, ocupaba un asiento plegable hacia la mitad de la sala, a metros de Jean Paulhan, Camus, Adamov y otros notables de la época. Según Gide, que en marzo del 48, luego de la muerte de Artaud, evocaría la velada en la revista Combat, la facción carancho del público depuso las armas y enmudeció bastante antes de lo previsto, apenas Artaud -alto, consumido, desdentado a los 50 años- arremetió con los tres poemas (’Le retour d’Artaud-le-Mômo’, ‘Centre-Mère et Patron Minet’, ‘La culture indienne’) que había anunciado que leería en la primera parte de la presentación, única promesa que cumpliría en toda la noche. Un festival de eructos, espasmos fonéticos, gárgaras, sollozos desgarrados, vociferaciones: ése era el estilo declamativo de Artaud, un lirismo de “resplandores guarangos, imprecaciones y blasfemias” que enrostraba a sus destinatarios una evidencia esencial: que el lenguaje era la continuación del cuerpo por otros medios.

estaba inédito en castellano.

Es difícil hacerse hoy una idea de quién era Artaud a fines de los 40, de qué clase de mezcla extraña y extrema de escritor, mendigo, estrella de rock, stand-up comedian, activista, gurú, vituperador profesional y freak jurídico-psiquiátrico se apiñaban para ver en vivo, a lo largo de tres horas demenciales, las mentes más inquietas de la cultura francesa de posguerra, algunas de las cuales (el caso de Paulhan) llevaban años evitándole la indigencia terminal que no dejaba de amenazarlo. Gide, por ejemplo, para desolación de Artaud, lo llamaba “actor”, pero sin duda pensaba menos en su paso por los escenarios o el cine (¿cuántas chicas de los años 70 se hicieron expertas en “La pasión de Juana de Arco” de Dreyer buscando en la pantalla su cara angulosa y sus ojos nublados por las cataratas de la piedad?) que en intervenciones públicas como la del Vieux Colombier, legendariamente precedidas por sus conferencias en la Sorbona de fines de los 20 y principios de los 30 (”El arte y la muerte”, “El teatro y la peste”) y las de México de febrero del 36. Hoy lo llamaríamos performer.

La velada del Vieux Colombier fue la última performance de Antonin Artaud, y es su texto lo que recupera esta edición de “Historia vivida de Artaud-Mômo”, en una magnífica traducción de Ariel Dillon. Un texto cien por ciento reconstruido, del que no hay original, puesto que todo lo que Artaud dijo en la segunda mitad de su presentación en el Vieux Colombier -la parte “conferencia” de la velada- lo improvisó, poseído por la misma certeza que a medianoche lo empujaría a “renunciar al espectáculo, hacer las valijas e irse”: que nada de lo que había que hacer allí esa noche podía hacerse con palabras, y menos con palabras escritas. Como le escribirá a Breton poco después: “Con la sociedad y su público no hay otro lenguaje posible que el de las bombas, las ametralladoras, las barricadas”. Ya en diciembre del 46 anotaba en uno de sus cuadernos: “No voy a dar una conferencia elegante. Ni siquiera voy a dar una conferencia. No sé hablar: cuando hablo tartamudeo porque se comen mis palabras”. La conciencia de la insuficiencia del lenguaje, en Artaud, no era más que el reverso de la voluntad de llevar el lenguaje al límite: el lenguaje verbal, sin duda, que terminó reduciendo al ritmo tribal de un balbuceo glosolálico, pero también el lenguaje del teatro, la actuación y todo lo que hoy conocemos como “artes performáticas”.

De modo que el improvisado premeditaba, y mucho. Su propósito, esa noche, era dar testimonio del largo secuestro de que había sido objeto por parte de la Sociedad en general -la misma que había “suicidado” a Vincent Van Gogh- y de su séquito de verdugos biopolíticos en particular (médicos, psiquiatras, jueces). El delirante Artaud tiene tan en dedos los hitos de su calvario que parece que los estuviera leyendo: encarcelamiento y deportación de Dublin (septiembre de 1936), intento de asesinato a bordo del barco que lo devuelve a Francia, cinco meses internado en Quattre-Mares, once meses en Sainte-Anne, cuatro años en Ville-Evrard y tres en el hospicio de Rodez, donde su némesis, el doctor Gaston Ferdière, lo somete a sesiones devastadoras de electroterapia. Artaud es el muerto que habla: en 1943, como consecuencia de una tanda de electroshocks, pasa una hora y media en el más allá, del que vuelve más furioso, más irreductible y más comprometido que nunca con la pasión de alegar que será de ahí en más su vida.

Armado a partir de los apuntes que Artaud tomó en vistas del evento del Vieux Colombier, y de los tres cuadernos que llevó consigo esa noche, el texto de “Historia vivida de Artaud-Mômo” es una suerte de autoficción doliente, in y sobrehumana, en la que Artaud repasa los avatares de su descenso a los infiernos psiquiátricos y debate los diagnósticos que le endilgaron (”mitómano”, “delirante paranoico”, “mártir”) con una ironía, una mordacidad y un sentido del equívoco dignos de la comedia más macabra. Si el alegato de Artaud aturde es porque suena contemporáneo, y suena contemporáneo porque en su cacofonía litigiosa resuenan muchos de los desvelos con que identificamos nuestra actualidad (sociedad de control, biopolítica, farmacologización de la angustia, etc.). Pero sobre todo porque en el supliciado vociferante que reclama lo imposible a un Otro que no está allí para escucharlo acechan a la vez, sin eclipsarse, la certidumbre alucinada del que sabe que el mundo visible no es más que fachada y la verdad tiene estructura de complot (uno de los puntos clave en los que Artaud coincide con William Burroughs, su amigo americano), la terquedad griega del militante que ha venido al mundo para decir la verdad, la histeria del que “renuncia a su espectáculo, hace las valijas y se va” pero sólo cree en la fuerza de la presencia y la cintura desconcertante del bufón, el farsante, el pícaro, que flirtean con el cargo de demencia que les imputan sólo para poner al desnudo la arbitrariedad brutal y la voluntad de dominación que fundan los criterios que pretenden justificarla.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Comentarios