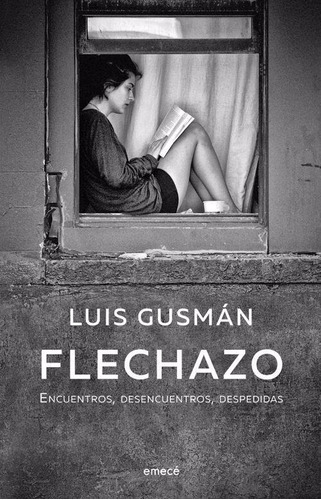

Lecturas: “Flechazo”, de Luis Gusmán

El escritor bonaerense, ganador del Konex de Platino 2014 en la categoría Novela, presenta una especie de “ejercicio literario” en el que invita a repasar historias clásicas y nos permite imaginar el destino de aquellos personajes.

El abordaje de textos clásicos y episodios biográficos de escritores a partir de los que Luis Gusmán reflexiona sobre historias de encuentros, desencuentros y despedidas, le permite en su libro, “Flechazo”, imaginar nuevas hipótesis sobre el destino de los protagonistas, asomarse a la vida de autores entrañables, así como rescatar momentos luminosos y otros irreparables acerca del amor, “la única pasión que merece la mayor de las licencias y hasta admite la venganza”, afirma el autor en la obra.

El ejercicio literario en el que se sumerge Gusmán con textos como “El beso” de Anton Chejov, “Rayuela”, de Julio Cortázar, “Los adioses”, de Juan Carlos Onetti, la enigmática Ema Bovary, los desconcertantes “Bouvard y Pécuchet”, de Flaubert; Franz Kafka y la anécdota que protagoniza con una niña que ha perdido una muñeca, invita a revisitar los textos originales.

Por otra parte, con el encuentro entre Truman Capote y Marlon Brando que sucede en Kioto, o el fallido acercamiento entre James Joyce y Marcel Proust, rescata el detrás de escena de reveladores encuentros entre autores de la literatura universal y actores; mientras que al evocar despedidas, da cuenta del conmovedor adiós que Leonard Woolf brindó a Virginia Woolf.

Autor de “Hotel Edén”, “Villa”, “Hasta que te conocí”, entre muchas otras obras, Gusmán revela los caminos que lo llevaron a la construcción de este libro, con el que crea “un género”, ya que “cada persona que lo lee puede armar sus propios encuentros, desencuentros, despedidas”.

Honrar la tierra desde Valle Medio

P – ¿Cuál fue el criterio de selección de los textos a partir de los que compusiste los relatos?

R – El criterio partió de la palabra “flechazo”, como encuentro. Quizás marcado por ese encuentro casi fundacional entre Bouvard y Pécuchet, la novela de Flaubert donde los dos, de oficio copistas, se encuentran en el banco de una plaza y reconocen el nombre del otro, porque cada uno de ellos, lo tenía grabado en su sombrero.

P – ¿Hubo en alguna medida una intención de que los lectores al leer los textos recurran a los originales en los que te inspiraste?

R- La verdad que no. Vuelto a leer, creo que en su recorrido la flecha se apartó del mito de Cupido, que tiene sus vueltas. Porque en el mismo mito se desvía y atraviesa otro corazón. Ahí surge el tópico de los amores perdidos. Un trabajo como lo llama Shakespeare en su obra de teatro. Es verdad que quizás, el libro se inclina a cierta fascinación por los amores perdidos. Quizás, la pregunta muy pertinente que le hacés al libro, es ¿qué es hoy el romanticismo? En ese sentido creo que cada época tiene sus amores. Quiero decir, cada época tiene su madre, su padre, su niña, su niño.

P – ¿Cómo jugó la imaginación y la capacidad de reflexión en la elaboración de un nuevo texto?

R – Un delicado equilibrio. Tanto la imaginación como la reflexión en la relectura se disputan el libro. Creo en esa dirección que el libro produjo, en el sentido que Mallarmé le da a está palabra, lo que lo dice lo produce, un registro, “un género”. Quiero decir, que cada persona que lo lee puede armar sus propios encuentros, desencuentros, despedidas. Cuando digo delicado equilibrio, me refiero a que es seguro que en muchos de los textos “imaginé” mi final, mi encuentro, mi despedida, pero también es cierto que, lo leído en cada relato, era como una brújula que guiaba mi memoria.

P – Volver al tema del amor romántico en algún punto lleva a pensar acerca de los vínculos amorosos en la actualidad. ¿Qué aspectos caracterizan hoy esas relaciones?

R – Esos vínculos deben tener su marca de época. Trato, como decía Humberto Eco, de no ser ni apocalíptico ni integrado. Es cierto que más o menos, siempre leo los mismos autores. Proust, Kafka, Borges, Joyce, Lezama Lima, Cabrera Infante, y poetas, Vallejo, Elliot, Lemebel, Derex Walcott. Me gusta la frase de A Breton “el poco de realidad”. Como dije en algún lado, sin saberlo escribí un libro que puede ser leído desde dos tópicos actuales: las despedidas, tan penosas, y la imposibilidad que hubo de despedirse de seres queridos, y el otro, nada tan feliz como los reencuentros.

P – ¿Cómo crees que se resignifican los textos de los clásicos?

R – Creo que cada época tiene “su clásico”. El canon es un catálogo estereotipado que intenta una “fijación” en el tiempo. Es cierto, hay obras que perduran: Hamlet, El Quijote, La divina comedia. Pero a medida que nos acercamos a nuestra época la cosa se va reduciendo. Ulises, En busca del tiempo perdido, El proceso, Lolita. Todos libros que en su época lucharon contra la censura y la lucha para que fueran publicados. Repito una frase de Chesterton. “Sospecho que la dignidad tiene algo que ver con el estilo”. La dignidad del escritor es respetar su estilo. No puede nunca ceder a un estilo de tal o tal “editorial”, tal o tal “publicación”. Si pensamos en una gran escritora como fue Dorothy Parker, para mí, siempre excedió que escribiera en la revista: Vanity Fair o Newyorker. Si como decía Oscar Masotta: “Cierto borgismo siempre será pertinente”, prefiero considerar a la literatura como un anacronismo siempre presente.

Comentarios